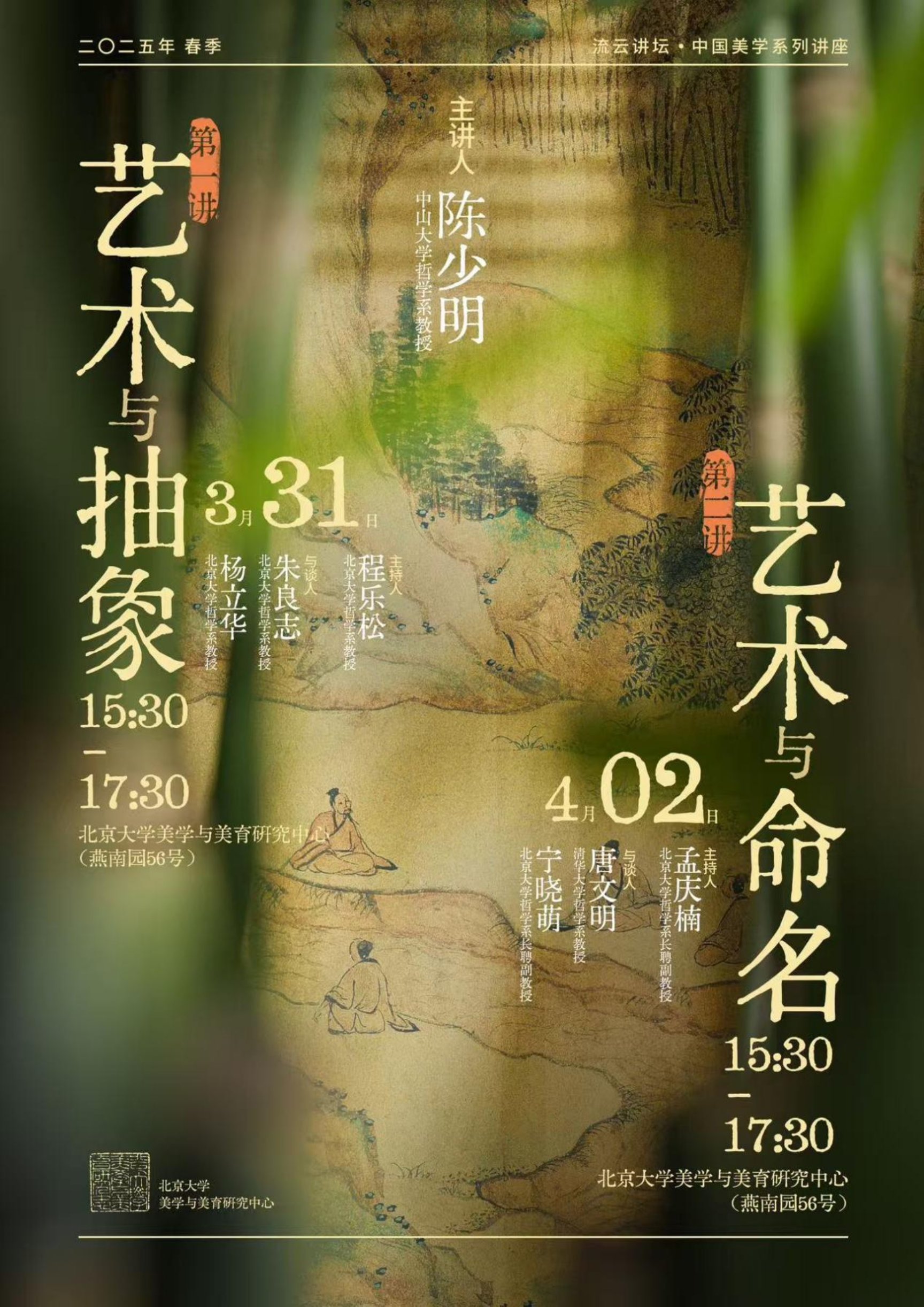

流云讲坛:中国美学系列讲座

北京大学 2025年春季

讲座信息:

主讲人简介:

陈少明,中山大学哲学教授,中山大学人文学部主任,长江学者,从事中国哲学的教学与研究,近著有《问物:可触摸的意义》,获2023年度“世英哲学奖”学术成就奖。

第一讲 艺术与抽象

主讲人:陈少明 中山大学哲学系教授

主持人:程乐松 北京大学哲学系教授

与谈人:朱良志 北京大学哲学系教授

杨立华 北京大学哲学系教授

时间:2025年3月31日 下午3:30-5:30

地点:北京大学美学与美育研究中心(燕南园56号)

讲座提要:抽象何以成艺术?

艺术需要想象,想象伴随抽象。“象”的分析告诉我们,抽象是一种动态机制,它既是行为,也是后果。从原始的图案记号开始,中国文化就发生制器、绘画、文字与卦象的分化。这些符号类型的分化及各自的发展,均离不开抽象的过程。书画艺术由此而来,其中,书法成为抽象艺术,而绘画中的写意也具高度抽象化的特征。现代西方,把艺术抽象推进为抽象艺术,本质是艺术高度观念化的产物。不仅是绘画,它同时体现在雕塑、装置、行为等传统或新生的艺术门类中。从抽象看艺术,是哲学打开观察世界,揭示意义的一个思想厨窗。

第二讲 艺术与命名

主讲人:陈少明 中山大学哲学系教授

主持人:孟庆楠 北京大学哲学系长聘副教授

与谈人:唐文明 清华大学哲学系教授

宁晓萌 北京大学哲学系长聘副教授

时间:2025年4月2日 下午3:30-5:30

地点:北京大学美学与美育研究中心(燕南园56号)

讲座提要:命名创造意义

命名是无所不在的文化行为,它至少包括三项基本功能:辨识事物,建立秩序和塑造价值。专名特别是人名同类名的区分,是我们对人与物态度差别的表现。此外,理解艺术命名,还得进入其具体形态。中国传统书画同源,题名是画面的要素,但书法落款而不另题名。写意尤其是类型化作品靠名字划分,画意借命名充实、扩展。题名外,国画中的序、跋甚至落款,都是命名的补充形式。在现代西方,观念艺术则取决于命名,对若干作品的讨论表明,观赏依赖于观众的解题能力。令人好奇的是,观念艺术与哲学的深度联系,会让哲学家成为艺术家吗?