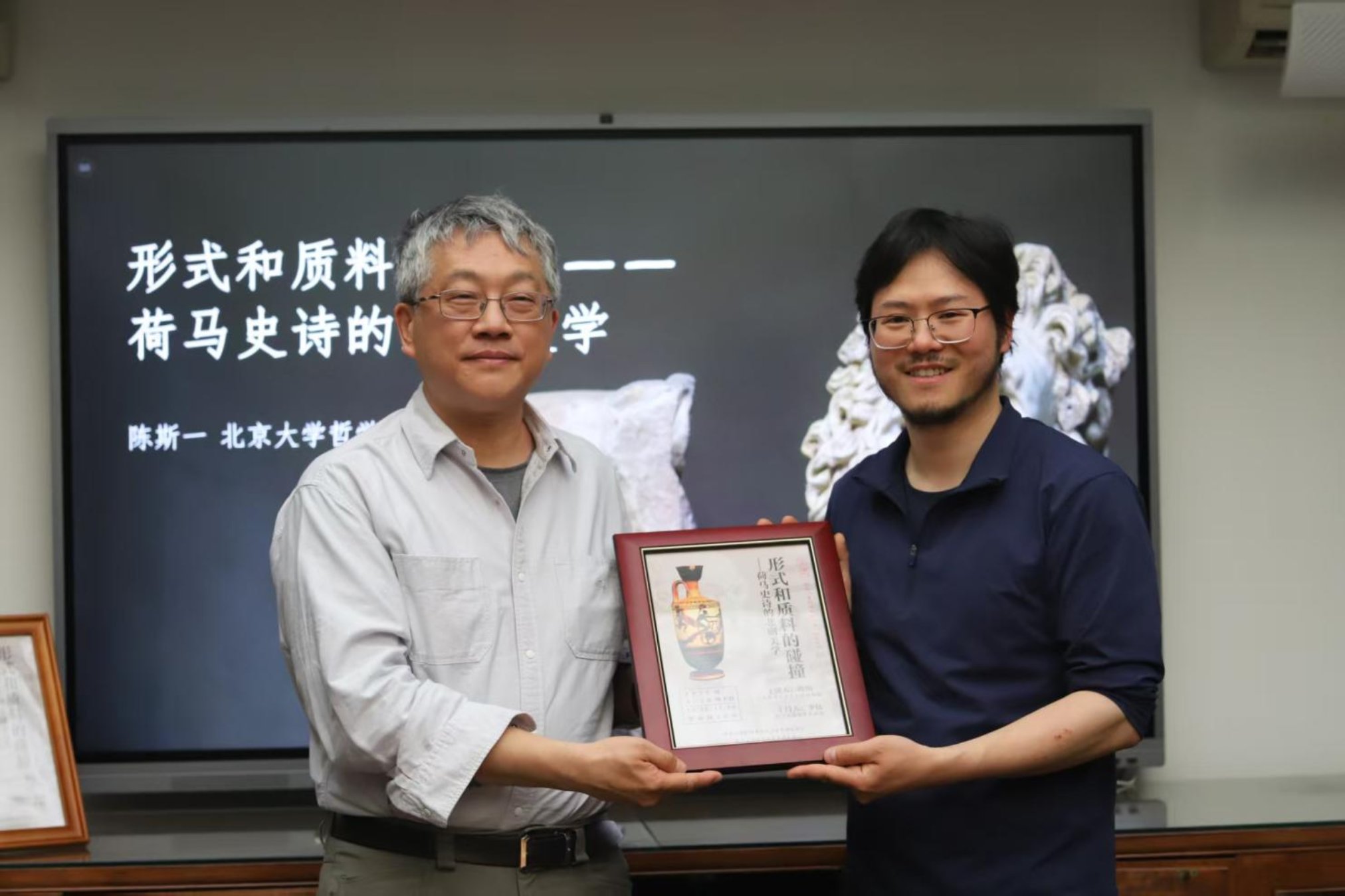

2025年4月16日下午,“品读”系列讲座第三季·诗与哲学第二讲在美学与美育研究中心(燕南园56号)举行。北京大学哲学系的陈斯一副教授以“形式与质料的碰撞:荷马史诗的悲剧美学”为题作报告,由北京大学哲学系的李猛教授主持并参与对谈。

主讲人陈斯一从亚里士多德诗学理论出发对以荷马史诗为典型的叙事诗进行了美学阐释,深入古希腊文化历史背景中探讨其文化格局的形成与悲剧美精神,兼论荷马史诗作品自身的艺术原创性与统一性。

亚里士多德《诗学》是古希腊美学的总结性文本,关于悲剧的核心原理可以概括如下:(1)诗歌是一种精确的模仿;(2)诗歌能够净化恐惧与怜悯;(3)诗歌比历史更接近哲学。一切艺术都是模仿,“精确”产生审美愉悦,即模仿之为模仿(而非模仿对象)带来审美愉悦;悲剧悲剧模仿的内容是令人反感的,艺术的形式赋予了内容质料以美感带来了审美愉悦,悲剧剧情调动了恐惧与怜悯,而悲剧作品的形式美(通过篇章设计、剧情呼应、修辞、节奏韵律等)与内容形成反差碰撞,这样的碰撞实现了情感的净化,调动感情与形式美感对于悲剧的审美愉悦缺一不可;亚里士多德认为诗歌比历史更接近哲学即普遍性,因为历史是完全个别性的,而诗歌通过个别性达到普遍性的最高境界,诗歌通过对主角个别的悲剧命运的呈演,投射出人性的普遍处境,即命运必然性。亚里士多德的诗学理论呈现出了悲剧内部的反差要求。

亚里士多德的诗学理论诞生于古希腊独特的视觉文化传统——二元对立碰撞形成综合体,它在古希腊历史演进中逐渐形成。主讲人陈斯一运用视觉艺术的图像学材料,根据历史分期勾勒其艺术形态的演变过程,(1)迈锡尼时代,虽然呈现出宫殿文明样态,但其内容是战斗民族文化,这是荷马史诗描述的内容;(2)黑暗时代,没有文字只有口头文化,歌颂战争英雄的游吟诗歌在此期间形成,它们往往朴素粗制,是荷马史诗的原材料:(3)古风时代,是城邦逐渐形成的时代,荷马史诗也诞生于此时期;(4)古典时代,即城邦时代,而亚里士多德的美学思考正是植根于这样的历史文化土壤之中。上述发展史有一些关键节点,迈锡尼接受了近东克里特的宫殿文明,但是没有形成和平秩序而是处于部落敌对斗争中,多利安的入侵给迈锡尼西部地区带来了多利安因素,迈锡尼不安宁、好奇的性格与多利安的集体主义、严肃性、纪律性融合,形成张力,这种张力感保留下来具像化为古希腊的艺术,同时多利安也带来了全新的几何艺术风格,强调符号、构图、比例、图案的几何化表现、环形结构等,雅典保留了战争主题并且将形式感与自然主义融合,形成了独特的视觉艺术。

长期的历史文化发展与民族精神塑造了独特的反差与碰撞的艺术风格,主讲人陈斯一试图论证荷马史诗也是这样的碰撞,史诗的内容是迈锡尼文化强调的战争并且避开了多利安元素,而诗篇的结构安排完美呈现了环形结构,具有形式感,这也体现出荷马史诗作者的原创工作以及作品的统一性。

在亚里士多德哲学的“形式-质料”框架下,陈斯一基于《伊利亚特》文本来说明荷马史诗中的“碰撞”。

形式上体现为剧情结构与时间线的安排,《伊利亚特》的篇章篇幅安排构成了“几何装饰带”,剧情之间彼此呼应;《伊利亚特》呈现的是特洛伊十年战争最后五十多天的故事,并以此展现出战争的世界观,事件的天数也可以还原出环形对称的结构。这些安排烘托出时间中心第九天夜晚也是核心情节,即阿基琉斯的拒绝,以往史诗的母题是受辱的英雄受到屈辱推出共同体而后和解回归,荷马史诗的原创性之一体现在通过艺术形式安排对一主题改写,阿基琉斯拒绝是因为他认为生命更宝贵,剧情原创让作品达到了思想高峰,也是整部文本剧情的枢纽。荷马史诗通过环形的形式结构让最强大的战士对于战争进行反思,在迈锡尼式的战争题材中表达了对于多利安式的秩序感追求,形成了形式与内容的对冲,通过对战争的反思净化了战争题材的恐惧与怜悯。

内容质料上体现为对死亡的诗化,死亡是《伊利亚特》的重要主题,在4.557-562文本,诗人把战士的死亡和痛苦塑造为艺术品,把不朽的美感(即艺术形式)赋予了必死的人生,要么是最完美的人体,要么就是死亡,荷马史诗只赋予此二者美感,避开了中间的状态,人唯一的不朽是荣耀的不朽,只有在诗歌中才能获得;对于死亡的诗化还体现在几个重要人物——萨尔佩冬、帕特洛克罗斯、赫克托耳——的死亡情节中,萨尔佩冬的演说把英雄伦理从世俗道义即英勇、责任上升为生死的境界,要用可朽的生命去换取荣耀,展现出英雄道德的层次结构,帕特洛克罗斯作为阿基琉斯人性怜悯的一面,是他的另一个自我也是其替罪者,因为阿基琉斯的拒绝,帕特洛克罗斯替他受罪而死,展现出巨大的戏剧张力,赫克托耳和萨尔佩冬的死亡体现出其原型门农的两面,英雄决斗及其背后的悲悯和对于人性必朽处境的反思。在梳理萨尔佩冬、帕特洛克罗斯与赫克托耳相关情节时,陈斯一结合口头诗文本和相关艺术品的图像学材料提出,这部分内容是荷马史诗作者对于史诗《尼提俄皮斯》的改编,通过分化(将门农分化为萨尔佩冬与赫克托耳)与替身(帕特洛克罗斯是阿基琉斯的替身)丰富了情节与英雄的人格类型,让主人公阿基琉斯形象更加丰满完整。

史诗整体布局(篇章和时间)以及荷马对于死亡主题的处理,把战争与死亡的主题赋予了极强的形式美感,这就是质料与形式的碰撞。亚里士多德不仅对诗学美学结构有精确分析,而且在政治哲学中运用悲剧进行公民教育,悲剧不仅带来审美愉悦,更是公民教育资源,形式与质料的碰撞深刻影响人的灵魂。亚里士多德运用模仿和净化结合实现完美城邦的公民教育,综合运用多利安和声与弗里吉亚和声。通过模仿,引导公民追求高贵、德性,塑造灵魂的秩序;而对于恐惧与怜悯情感的净化让灵魂在文化与自然中保持平和。亚里士多德还试图把多利安元素与迈锡尼元素结合起来塑造城邦政体——寡头制和民主制(斯巴达和雅典)的结合。完美政体不仅需要政体的设计,更要依靠公民教育。

讲座观众还向陈斯一提出以下问题:

“柏拉图同样谈到了死亡,最典型的就是‘哲学就是练习死亡’,死亡后回到真实的理念世界,这似乎与荷马的态度不同,进一步,这种差别是否体现了诗与哲学的区别?”陈斯一提出,柏拉图对话作品的字面呈现不一定是柏拉图本人的意思,柏拉图借苏格拉底之口驱逐诗人、反对模仿,但他本人的创作往往是模仿的,柏拉图借助苏格拉底之口所说和他本人作为作者的主张不能等同,这个问题难以形成共识。陈斯一还指出,尽管表面有对立,但柏拉图笔下的苏格拉底其实和史诗英雄在深层次上具有一致性,比如,苏格拉底曾自比史诗英雄,以及苏格拉底选择赴死和史诗英雄一样,拒绝了文化、世俗层面的意义,选择了直面人性处境最自然和最纯粹的一面。

“悲剧悖论,悲剧中痛苦与快乐如何交织起来?以及音乐被理解为没有内容的纯形式,如何解释悲剧悖论?”陈斯一指出亚里士多德缺乏近代以来的心理分析或认知分析,而是宏观的概念架构,呈现的是悲剧艺术的反差性格局。此外,形式和质料的区分不是机械的,例如悲伤的歌曲即便没有歌词也有质料,悲伤的情绪本身就是质料。

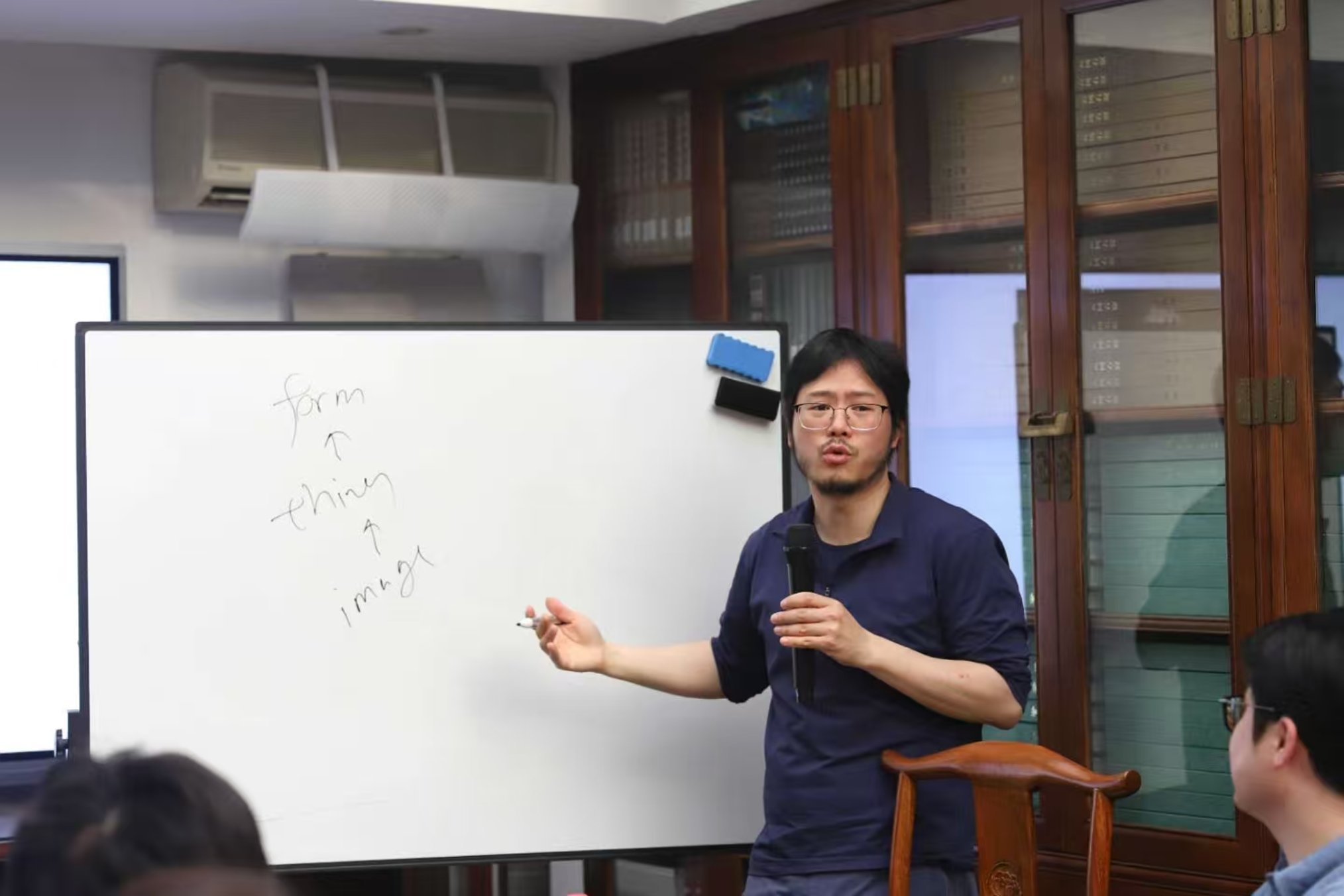

“如何理解模仿,以及模仿的精确性?”陈斯一以视觉艺术为例指出“精确”不是“画得像”,而是从个别性透露普遍性的程度,艺术的模仿通过image达到这样的普遍性,这也是他与柏拉图不同的一面。柏拉图认为艺术模仿事物,而事物模仿形式,但亚里士多德则指出,艺术的image模仿的不是具体事物thing而是形式form。

纪要整理:张 栋

讲座摄影:王家璇